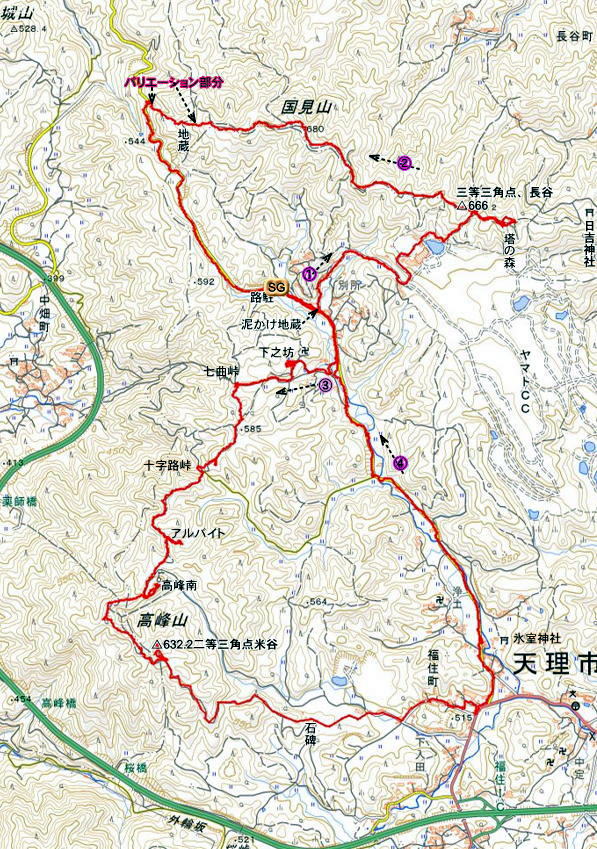

| 大和高原 塔の森から国見山、七曲り峠受け取り地蔵から高峰山 2021/12/22 単独 |

上に 上にコース図 ヤマレココース図にリンク |

| 一冊の本から奈良県北部の山に興味が湧き、今回は大和高原の奈良市の元最高山の国見山を中心に歩いてみた 国見山は奈良青垣の山々には国見岳と書かれている。現在市町村合併から奈良市の最高山は貝ヶ平山に変わっている 標高は680ⅿだが山裾の集落はすでに500ⅿと高く、実登山標高差は200mに足りない 古いネット記事には国見山の尾根コースは藪だそうで、高峰山も快適な登山道はなさそうだ 今回車道を歩く私にお声がけくださった山裾の別所集落の方が、山情報を下さった この方は、国見山の登山道を整備して、道標を設置してくださる方で、地形図も読め付近の地形図波線道や、黒実線の道の情報をくださった 今回は、私からのお尋ねではなく、付近住民の方が情報を下さる 大和住民の皆様の優しさが有り難い歩きだった。 |

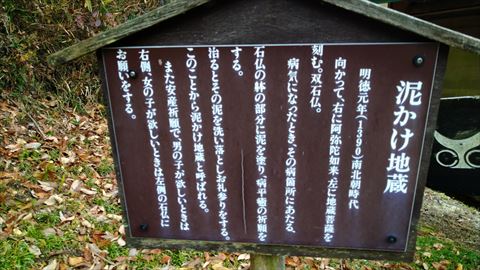

| スタート点は国見山下の別所集落入り口にある双体石仏の泥かけ地蔵からとしていた 泥かけ地蔵上の県道に凸地が有る事の情報からグーグルで見ればそこに路駐出来た 路駐から歩けば、村住人の方が声をかけて下さり、詳しい情報を得てコースは泥かけ地蔵双体仏、ヤマトカントリークラブ、塔の森と登る   泥かけ地蔵は体の傷めた部分に泥を塗り、治れば洗い流す。 又安産祈願や、男女の産み分け祈願にも御利益が有ると書かれている 写真では小さいが比較的大きく笠石迄入れれば160㎝程度の高さがある 泥かけ地蔵横から道標に従ってヤマトカントリーに登る。ゴルフ場に行く車が多い道だ   情報ではクラブハウスの裏はゴルフ関係者しか入れない クラブハウスの前と駐車場の間を行けば道標が有ると言う 正面に道標が出た   尾根縦走路まで道標は完璧で熊笹は刈り取られ登りよいが、一部ロープ補助が有る急坂だ 落ち葉が滑りやすく納得のロープ補助だ 尾根に出て塔の森に向かう 途中に巨木のブナ、一本ブナが有り、次に塔の森ピークへの道標が出る    塔の森の六重の塔が見える 塔は奈良時代の奈良県指定文化財で六角六重石塔(創建当時は13重の石塔)とか この地を収めた氷室神社の祭神、闘鶏稲置大山主の命の墓所とも言われている 7月1日の氷室神社の献氷際に先立ちこの地で際杞が行われると有る   稲荷神社の前の長い階段を下ってみた 前出の方は日吉神社への参詣を進めてくれたが時間的に余裕が無いかもと縦走路を登り返した 又、大和高原縦走機会に立ち寄ろう 三角点に向かう ゴルフ場から来た道出合から、ロープ補助が有る ここに9mmのクライミングロープが張られていた 情報の方は登山経験者だったのだろうか、立ち木の支点はもやい結びだった 長いロープの中間に、もやい結びは時間がかかるだろう。私ならインクノットで取ってしまうが、木を締め付けない心根かもと思いをはせる 登り切れば三角点は道中央に有る 案内はバッチリだ   三等三角点 点名 長谷 標高666・20 北緯135°54′32″.5852 東経34°37′54″.5016   途中から双体石仏の泥かけ地蔵分岐道標が出る ひと登りで国見山山頂680ⅿに出る 国見山は休憩設備が有り、最近立ち木の処理で見晴らしが出来たと言う村人 見晴らしは良いがあいにく曇りで見えない 一休みだ |

| 10時30分と時間的余裕がある 地形図に出る。 泥かけ地蔵横から国見山裾を走る黒実線から破線に成る道は、多分福住矢田原線が出来る前の徒歩道だろう 途中で破線は途切れるが駄目なら引き返すか、尾根を下るかはできると見た 矢田原に下り頃合いを見て、尾根を破線に向かうバリエーションだ |

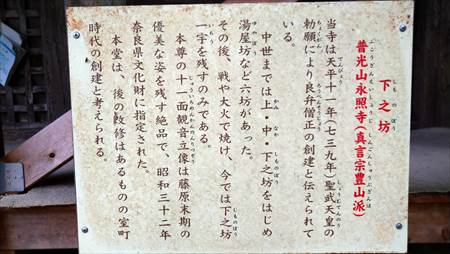

国見山から西に下れば直ぐに林道に成り道標設置で地理不案内でも分かりよい この付近とGPS確認で小尾根を下る ヤマレコマップを見れば薄い点線が出たが、波線を外している これを無視しようと地形を読んだ 道跡かと思った矢先に地蔵が出た。丁度峠に値する所だ   野に埋もれかけている地蔵様 地蔵様は動かさないほうが良いようで辛抱強く何年でも人の往来を待つようだ 私の前に何時人が訪ねたのか とにかく道跡を探すが薄い   道跡は感じたがコンパスは合わない 尾根先をそのまま下っても標高差は100ⅿを切る こだわることを辞めて、直で福住矢田原線に下ろう 植林内は下れると植林境界を下るが尾根先は下れず、谷に動物道を下ったが補助ロープが有れば使いたいだった  谷に下れば上手く道に出た 谷に下れば上手く道に出た、車道から谷内を写す↑ 車道を凸地に歩き、泥かけ地蔵前を通り、公民館を見て下之坊の婆羅門杉に行く   ←公民館 ←公民館  婆羅門杉は樹齢が700~800年とか とにかく巨大で右手の北側の杉は幹途中5ⅿ程度で枝が6本に分かれ特異な形をしていた    お堂の下之坊は普光山寺の一つの坊なのか   |

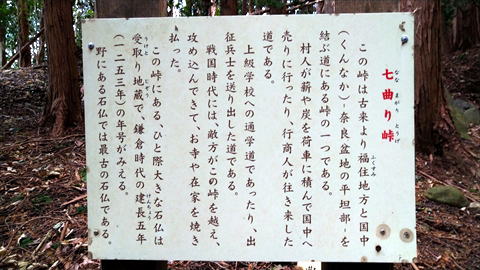

| 下之坊下の道を七曲り峠に向かう 予定の高峰山に通じる道の分岐は直ぐにわかるが、山裾からは猛烈な笹だ とにかく、七曲り峠の受け取り地蔵に向かう   細い道は県道と言う 峠までは舗装路だがその先は整備は無い 広まった峠の右手に受取り地蔵様が多くの石仏と共にある それは大きなもので笠石迄入れれば2m程度か   それにしても重要な生活道が、墓地前に有り棺桶を置き読経する所らしいが、今なら子供の肝試し場だろうな 道の反対側に土葬の墓地が有り今も何かの形で土葬行為は有るようだ 平成の墓標が幾つか立っている  |

| 地図道通りに高峰山には行けないと言う情報だが、現場で判断すればピーク越えで植林内なら通れると判断した 墓地裏の小ピークを越え波線を掴めば道跡に出るだろうの読みだ   腰程度の熊笹内に踏み跡が残り道が有るようだ 白いテープの下で若い鹿が罠にかかってもがいていた 猟師が通る道なのか、鹿は私を見るがどうしようもない 直ぐに本来の道と出会った その先にキンキラテープが出たし踏み跡もある  踏み跡を重視してコンパスは余り取らなかった ここが失敗で一寸コースを外す。 谷に下ってここは何処と地図を見る ラララのラ、よく見れば尾根に乗る所谷に下った 動物道に入ってしまった   尾根に戻り小さくアップして下ればドコモ鉄塔の取りつき道に出た   道成に登れば電波塔がそびえる 横のピークに登ってみたが山名板やテープなどが無い 高峰山の北側のピークだが何故高峰南??  |

| 電波塔急カーブから尾根に入る 小道は有るが小さく笹が生えるが分かりよい 薬師橋方面からの道に出たようだが現在地ははっきりとわからない マッいいかと道成に進み、分岐道が出たのでコンパスを取るがどうも方向がおかしく 高峰山だろうピークは凄い倒木 もう少し先から取付こうと進むと、小さく道標が出た 現在地は分からない。地形図とは違う道だろうが神事て進めば、高峰山直ぐ上のテープが出た 高峰山への林道終点から登るはずと少し進めば林道終点にでた   取付きの案内は無いがコンパスを取ってみれば山頂を指す。┐(´д`)┌ヤレヤレ 笹道に入れば踏み跡をたどる。分かりにくいがコンクリ設備が出て笹の隙間を登ればマンホールの先に階段が出て、電波塔が建つ その上に三角点が有った    少し不満足なコース取りだがまあこんなものかと思いなおし、取りつき林道に下る 山頂で無事に着いたと友人にライン、この時に軌跡が止まったようでおかしな軌跡が残る 後は地図要らない道でルンルンと下る 開墾記念の碑が出る。  大きな再処理工場に出るが何を再処理しているのか 中から社員さんが出てきて話せば、何とは言ってくれないが福住への道は教えてくれた この道も七曲がりハイキング道の道標が倒れていた   とにかく石仏が多い所だ 車道を別所に向かう アマチュア無線の巨大な鉄塔が立つ、見た事も無いようなアンテナ軍、居合わせた方がオナーらしい 聞けばオールバンドのオールモード、7メガヘルツのフルサイズ八木なんて初めて見た 1.9メガ帯のフルサイズダイポールアンテナ、長いなー しばらく話し込んだ  氷室神社に行くのも良いが、今日はパス 車道を歩けば、本当に石仏が多い ヨタヨタ歩けば、デポ車て前で車の方が、送ろうかと声をかけて下さる 天理市奥の皆様は本当にやさしかった   朽ちた道標などあれば、地図からコースを探り、方向を覚え、又大和高原を縦走してみたい 高さは紀泉高原並だが、取付はすでに500m、標高差は無いが読図は難しい 今回は誰にも会わなかった  |

帰路についた 福住インター手前の下入田の笠阿弥陀石仏、大きなお帽子を乗せる 車を降り見に行ったが、私の背丈より高い大きな阿弥陀様でした |

| 戻る |