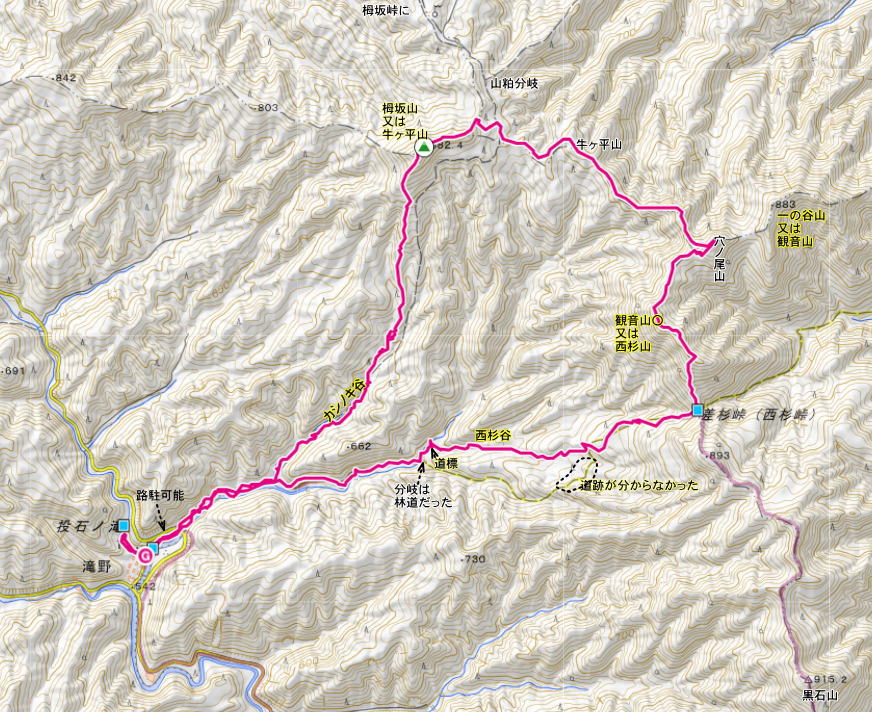

| 赤目、倶留尊山エアリアマップ 投石の滝から栂坂山、牛ガ平山、穴ノ尾山、観音山、西杉峠 2023/03/28 3人  台高山脈の支尾根、高見山からはせる尾根下に西杉峠が有る 西杉峠は伊勢街道の間道と思われる程の街道だったのだろうが その道から栂坂峠の伊勢街道に直接抜けるカシノキ谷にも間道が有ったのだろう 今もその道は地形図に残る。ここを登ってみたいと計画して久しいが、この付近に詳しい 宝来の鈴さんとSUNAOさんで登ってみる事にした。が、取付きの分岐谷を思い違いしていた私 取付き早々に、アララ谷が違うと気が付き、宝来の鈴さんに教えを乞う (^^;) 先ずは栂坂山に破線道に準じて登る事にするが、その道は消え地形図に破線を残す |

||||||||||||||||||||||||

| 路駐も可能だが、投石の滝駐車場に車をデポしたが、駐車台数は極端に少ない 県道28号の平野川林道入り口付近は道幅が有り路駐も可能だ 先ず投石の滝を見学に行く、雨後で水量も多く眺めの良い滝だ 滝入り口の滝野天冠山 白馬寺に由緒が書かれているが、長文で記憶は出来ずで今回はパスする    巨大杉が雰囲気を作るが、山肌にポツンと置かれた二体仏が目に留まる    ユーチューブの石仏み~つけたから少し影響を受けた私だ 駐車場から出て平野川沿いを林道に入るが、駐車場を出た横にまた石仏がある 滝のある川は滝野川と言うようだがその横と書いておこう のぞき込めば風化も有り、お不動様かお地蔵様かハッキリしないが小さな石窟にお祀りされていた 県道を横切り平野川沿いに入る |

||||||||||||||||||||||||

| 轍が有る所から作業車も入るようだ 少しぬかるんでいたが問題は無い 平野川は直ぐに沢と言う感じになる。川沿いの植物はなにやら形が不思議で、目についたのは苔がアートを作っている木だった    カシノキ谷の分岐はここだよと谷入り口で立ち止まる鈴さん アレレ、思っていた分岐と違うでは無いかと地図を見れば間違いはない 一度、滝野から今日のコースと少し長いコースを踏査したときは、三人予定が単独になりカシノキ谷付近を通った時に地図は見ていなかった 入り口には、上写真の看板が置かれているし、入れば直ぐに堰堤が出る 道がすぐに無くなり堰堤下に何かの倒壊物がある 取付きを探せば左岸に一巻きの白いテープを見つける鈴さん、取付いた    堰堤の上はフラットだが道跡はハッキリしない これだろうと右岸左岸を道らしい所を選んで谷をさかのぼる ハッキリと道らしい物も出るが、それは直ぐに消える 沢中を登ったり、地図に出るだろう谷を探ったりして登る 大きな扇状地らしい所は耕作地跡を感じた。 周囲は銅線金網で囲われていた所を見ると、植林を守ったのか耕作地を守ったのかは分かりづらい    ここで地図を精査するか、GPS確認すればよいが、私は上部に道を感じて上だと主張するが、結果は谷だろうと谷に降りて谷を登る もう沢登状態になり、これは道を外したとここでGPS確認をした 左岸上の尾根向こうに道が有る事が分かり、標高差20m程度の所で尾根に登った↓    細い尾根に道が出た これだと道成に尾根を登る 道跡は直ぐに消え地図を見直せば右谷から尾根に登ってゆく 上から見れば倒木も多く時間がかかり下るに不適当と言う鈴さんに、引き込まれた尾根を直登しようとsunaoさん、尾根直登に切り替える 現在地と、破線位置は目視できる範囲で問題は無いだろう 小さな地形図に出る急傾斜付近はモウ急傾斜を絵に描いたようだ チョットトラバースすれば登りよいとブツクサ言ってるまに二人はせっせと登りだした 待ってー     広尾根になり栂坂山三角点にコンパスを取って方向を決める 直ぐに尾根は細くなり石が浮き出た所、浮石注意と登れば直ぐに栂坂山の尾根に出た 尾根に出る手前に赤いテープが巻かれていた やはり好きものはいるようで、たぶんだが同じコースで登ったのだろう |

||||||||||||||||||||||||

| 栂坂山に大きな牛ガ平山の山名が書かれた看板が出る 二種類のエアリアマップ、山と高原地図 60赤目、俱留尊地図には三角点位置を栂坂山として(牛ガ平)と二種類の名が書かれている 前回は牛ガ平山の名は無かったが、メチャ大きいい 山容からすれば尾根は細く、馬の背が似合う山容だ  五度登った宝来の鈴さんはここを栂坂山と認識しているようだ 私は三度で、大きな牛ガ平山の山名板は初めて見た 三等三角点は点名は添ガ谷です 詳しく書かれた点の記を国土地理は保管していないと書かれている 緯度経度を載せておきます

実は二回目の時に、ここは牛ガ平山ではないと言う方と出会う ←記事にリンク |

||||||||||||||||||||||||

尾根を最鞍部まで降り踏査予定だった破線道まで下る 破線道は林道に成っている 右か左か方向取りに悩みここで再度GPS確認だ GPSは有り難い。無いころは少し歩いて尾根や谷を確認して方向を決めたものだ 曽爾村と東吉野村の境界尾根は林道に成っている 現在地がわかった所で、前回牛ガ平山としたピークにコンパスを取る    新しい山名板も上がっている 宇陀室生82山の著者はこのピークを牛ガ平山としている 私は読みは(ウシガヒラヤマ)では無いかと思っているが、ウシガタイラヤマかもしれない 初めて登った時はテープなど無かったが、テープが増えていた 現在地を確認しないで登るならもう簡単だが、万が一尾根を外せば大変だと地図から現在地は見ている コースは地図で読むより傾斜が感じる尾根だし、馬の背と言えばいいほど尾根の細い所もある    穴ノ尾山の下に大きな窪地が有る所から穴ノ尾山と言うと、宇陀室生82座の著者は書かれていた 山は単純な山で、見晴らしは無い細いピークだ  山名板は二枚あったが写りが悪い 山名板は二枚あったが写りが悪い 穴の中に下り風を避けて昼食を楽しんだ 穴は、隕石だ、イヤ噴火口だとワイワイ、それにしても不思議な窪地だ |

||||||||||||||||||||||||

| 窪地から尾根に出て、観音山を目指す 観音山も違うエアリアマップに差杉山の表記も有るとか 又、今回は行かなかったが883mピークの一の谷山を観音山と記すのは、カシミール山18000のアプリだ 宇陀室生地区の山々の山名確定は出来ないが、この付近は少し確定は難しい    観音山からタムシバが多く出だした その向こうに、大洞山や鎧兜と室生の主峰と言うべき山々が望めた 西杉峠に下る尾根も急傾斜だ 危険と言うより、倒木越えや落ち葉の滑りに注意しながらテープを見極めて下った 西杉峠に新宮山彦グループの仲間と道標を設置した宝来の鈴さんは懐かしそうに西杉峠に下っていった    |

||||||||||||||||||||||||

西杉峠の様子    古い石柱道標の字は読めないほど風化している 小休止で滝野に向かう 最初は道がハッキリとして痛みも少ない たかすみ温泉から高見山、西杉峠、滝野と廻られる健脚達も多く通るのだろう踏み跡も濃い 途中に古道の証のお地蔵様が三角屋根に守られて登山者を見守っている   何度か西杉峠付近を踏査した鈴さんは、地形図波線位置(黄色の上書き)がどうしても掴めない 地形から判断してここだろう位置で止るが、目視では道が無い GPSで確認するも位置間違いはなさそうだが道は無い 踏み跡とテープに沿えばヤマレコも多くの方が軌跡を残している 一度じっくりと地形図道を踏査してみたい気がしている 途中で小さな沢を超え、また沢を超える所に多くのテープが有る 道が分かれる所は二組に分かれて踏査したが、川の彼方此方程度の違いだった   |

||||||||||||||||||||||||

| 林道出合に出る ここがカシノキ谷と思い込んでいたショウタンだが、ここに道標を設置するために、コノ谷を踏査して穴ノ尾山に笹をかき分けて登ったとかいう鈴さん 笹の間からかをお出した時に小さな看板が有ったと懐かしそうに話す この分岐の道標も笹に隠れていたが、何方かが笹を刈り取っていた その下に小さな階段があるそうだ 林道を下る   ヤマレコに出る西杉谷出合は林道になっている ここが地形図と合う黄色破線の分岐のようだ 川底のコンクリートの道を超える 水量が有れば大変だろう 後は林道を下る 分岐や杣道の橋を見つければ、地図から何処に出るとか確認しながら歩く これが楽しい三人だ カシノキ谷を再確認して滝野に出た 小さな集落に立派なお寺と神社、古くは賑わった集落だったのだろう 紀州街道とはまた違う伊勢街道の間道として賑わっていたのかもしれない 私はそう言う空想が大好きで旅人迄浮かんで見える時が有る 今日も楽しい、古道探索と山歩きでした  |

||||||||||||||||||||||||

| 戻る |