| 旧大塔村飛養曽から 陣の峰、矢放峠、矢筈山 2016/07/10 3人 |

コースタイム 登山口8:30-オッパングエ09:50-尾根10:43-大岩11:13-陣の峰11:25昼食 陣の峰12:00-矢放峠12:40-矢筈山12:47-陣の峰13:45-下山P15:45 総時間7時間15分 |

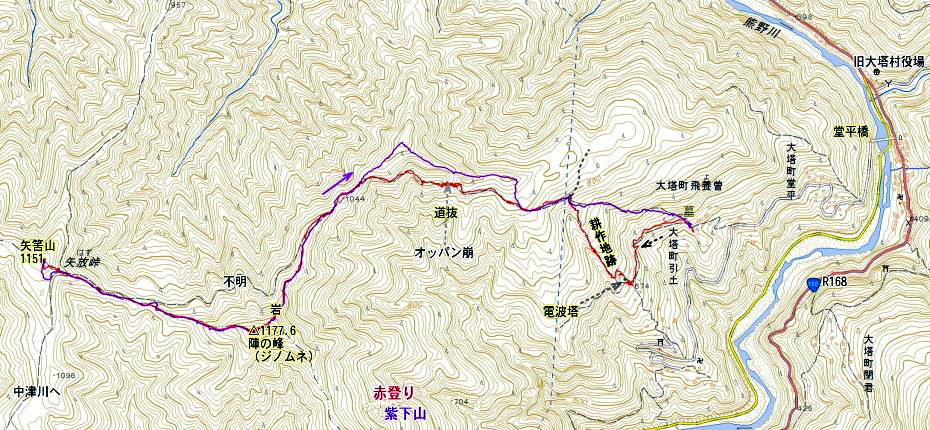

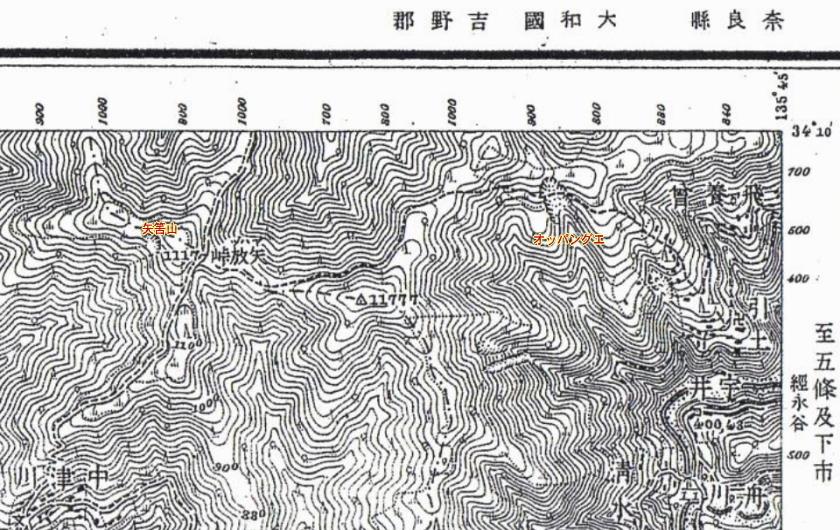

| 奥高野のエアリアマップは廃版だがその影響は強い 忘れられたような小道は今も残る所が多く、古い測量地図を見ても今の破線道が書かれている 今回も、大日本帝国陸地測量部、明治44年測量、大正二年製版、同11月30日発行の地形図とエアリアマップを照らし合わせルートを探った 高野山から荒神岳の荒神社参りは盛んだ。 そのための参道が多く開かれ、小辺路やすずかけの道へとつながり、生活道として栄え、集落が発展していった様子が見える古道 すずかけの道とは、大峰山登山口の有る天川村洞川と高野山を結んだ古道だ。 今、学者や地域の方達によりそのルート探索が盛んだ。  |

| 書けば長くなるが、唐笠山から大塔村旧役場に下山途中に大塔町殿野の住民に、子供の頃、山伏が多く通り、法螺貝を吹きながら通る山伏が怖くて、家に駆け込んだ話を聞いていた。 山伏と言えば、大峰奥駈道、が思い起こされるだろうが、高野山とその結びつきは古い 弘法大使に関係が深い、立理荒神は信仰も厚くその参道は栄えたものだろう すずかけの道探索に詳しい春ちゃんの坂本便りを一読されればわかりよいと思う で、行者達はやはり、立理荒神から飛養曽、堂平、辻堂、殿野、高野辻と歩けば修験の道が出来る 又は途中で天の川沿いに下ったことが容易に想像できる 一般、参詣者は、予想だが、矢放峠から尾根を下り大塔町小代を通り熊野街道に出て、すずかけの道に入ったルートが一般的では無いかと想像する。 明治の道は、矢放峠から猿谷貯水池に下る尾根道は聯路で、飛養曽には破線道が書かれている 歩けば分かる事だが、この道は破線道表記だが、道幅は間路で整備跡も濃い ただ、古くからあった様子のオッパングエ付近は、今も昔も難路だったのだろう |

| 今日の相棒達は、いつもの山姥で暑さも吹き飛ばす明るい女性、宝来の鈴さんとS女子 コース探索は、ショウタンの頭に仕舞い、単なる登山としていた 今日のコースは、新宮山彦グループが標識を完備したコースたが人気度は薄い 旧大塔村役場、南先の橋を渡り急坂を飛養曽へと向かう。 登山口は、上へ上へと登ると表記する以外書き方は分からないが、マピオン地図の力をお借りしよう 登山口には、字の消えた新宮山彦ぐるーぷ設置の道標が朽ちながらえていた。   登山口の様子 |

村の景色は最高で、登るルートは綺麗だろうと思ったが、予想に反し、植林の中の険路、オッパングエまでは途中の耕作地跡や、住居跡が関心度の深い山村だった事を楽しむ以外何も無い   地図から分岐を特定するが、山彦道標が今も健在でした 登山口から電柱が電話線らしいものを奥地に伸ばしている 極最近まで民家があったのかと思ったがそうではなかった 無線電波塔が有ったが、今は使われていなそうだ    この無線設備に来るための道だったのだろう。コースはいたって良い 此処から直登に道は伸びる その道沿いには耕作跡が広がり、田だったのか畑だったのか 近代のビニール管や古い土管の取水跡が有ったが、この程度では水田には足りないだろう 広い耕作地跡だ 明治の地図から多くの住民が住んでいたことが伺える。 洗濯機なども転がっていた    台所跡と五右衛門風呂のカマ 直登に登る古道はふー、小枝が落ち歩きにくい  |

| 地形図から現在地を探る。 地形を見極める力は、鈴さんが一番上だろう 途中の分岐やコースを予測する 古いテープが幾つか巻かれた分岐が出た。読図から此処の分岐は下山に使おうと判断した   分岐から距離30m付近で地図に無い分岐道が斜に尾根へと登る。 道角度から、尾根のこの地点出でるのだろうと想像した。 地図どおりオッパングエに向かう |

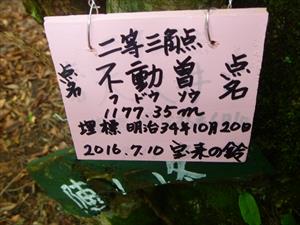

| 突然道が無くなりその先で崩れたガレ斜面。ショウタンが探索に出た。 落石以外は問題ない斜面だが、ショウタンの体重にはガレ石は持ちこたえず、ズル 慎重に探索して、一応問題は無いが、フィックスロープを二回50mの距離を張った    その先も道跡は薄く、慎重にトラバースで尾根に出る 明治地図にもオッパングエは載る    古道跡ははっきりと残るが途中から巻き道に成る。 ジノムネ北側の巻き道は完全にその姿を消しているようだ    古道から尾根へと入ってゆくが、途中で大きな岩が出る この岩には謂れが有る   奈良県の点の記を書いた上田倖弘氏によれば この大岩にお不動さんが祀ってあったがそれを堂平の薬師堂に祀った。これを盗人が担ぎ出し大岩まで来たが、腰が立たなくなりここに放り出した。今は薬師堂に有る。高さ1.06mの不動明王像だ この尾根は不動峰と呼ばれているようで、陣の峰の二等三角点、不動曽の点名はこの不動話から来たようだ。 つまり 不動曽の曽はカツテと読み、カツテ不動があったという意味だろう この大岩から這い登る急登だが、三角点の有る陣の峰山頂は近い |

山頂は見晴らしの無い丸いピークだ。 櫓測量の跡が残る看板が今も残る。歴史的な異物だ 上田先生時代の資料を載せてみよう 標高 1177.35m埋標、明治34年10月20日、吉野郡野迫川村中津川字大井谷317と同郡大塔村飛養曽字ウレビ不動峰320 北緯 34度09分30秒106 東経 135度43分40秒671 標石 15×15cm 正面南、二等右書き |

| 山頂でお昼を楽しみ、ワイワイ、 西に尾根を下る この尾根には熊のテリトリーマークが目茶多く、野迫川村で聞いた熊マークが尾根沿いに多い ヒノキの皮や杉の皮を人の背丈より高く?きあがったのが熊で、小さいのが鹿だという ぞくっとするほど新しいものが多かった    チンチン、鈴の音、ワンワン、犬の鳴き声をまね、ワイワイ、賑やかだ。 (熊は猟犬の声が一番恐れる) マア、鈴さんがいれば静かなはずが無い 笑い 下りこみ登り返すと倒れた看板があるところが、矢放峠だ。今も道ははっきりと残る    明治の地図に載る聯路が今も残り、人の往来が多かったのだろう 矢放峠から急斜面を這い登り山頂にでる    この山頂は矢ハズ山だがその字が分からない。  下山して村人に尋ねれば矢筈山であるという。弓矢の矢だよと仰った  |

| 少し緩やかなルートで矢放峠に戻り、ジノムネ(陣の峰)に登り返すが、巻き道が残っていないか探索したが、その跡は完全に無い 間伐材が歩きにくくしているだけだ ふー 登り返した    小動物の食害跡  |

山頂に登り返し大岩に下り、オッパングエは通らず尾根通しだ   急傾斜は用心用心、持った木が途中から折れ、残りの木が顔面を直撃だ。 ウォオー、熊が逃げ出す叫び声で、痛かった 尾根へと登ってゆく    オッパングエ側に下る尾根分岐は注意。 オッパングエ上から、陣の峰山頂が見えた。 後は登りコースに出会う方法は、一番近く緩やかな所を読図して下った 途中斜に登っていた道を予測したが、今回下ったところが正解だろう    途中のテープが多く巻かれた分岐で、登ったルートより、分岐の破線道が早いと見たショウタンは、途中からそのコースに入った  登りに写した分岐 登りに写した分岐分岐道は踏み跡は薄いが、道後ははっきり有り、略真っ直ぐに下る 時には登山者が通るのか、登山道具が落ち朽ちていた。    枯れ枝が歩きにくいが問題は無い   道成りに下れば、墓地が出て、水道施設が出てその下が登山口だ    簡単に書いてしまったが、地図をよく見る以外特徴の無いコース 慎重に読図すれば道はあり、オッパングエ以外は危険は無いが、熊の多さは少し気に成る 鳴り物は必ず持つ事をお勧めいたします  |

| 戻る |