| 大和青垣の山 真平山、貝ヶ平山、香酔山、鳥見山周回 越後屋隊にて |

コースタイム 登山開始9:00-真平山10:34、小休憩-貝ヶ平山11:35、小休憩-香酔山12:55(食事タイム含む)-鳥見山14:10小休止-青龍寺下15:15 総時間6時間15分 |

| 五人で真平山、貝ヶ平山、香酔山、鳥見山と周回してきました 大和、青垣の山で真平山以外はハイキング道があり歩きよいルートでした 真平山は、予想はついたがネザサとヤダケのモーレツブッシュだった 真平山から香酔山への尾根下りは、ヤダケがびっちりと生えていたが、運よく測量のためルートが開かれていたが、それでも歩きにくい |

玉立(とうたち)の青龍寺駐車場に車をデポして、一台で都祁吐山の道横に路駐して、真平山に向かう   予想外に雪が多く、少し侮って準備が薄い。 しかも、登山靴を忘れ、タウンシューズで歩くことになった。ソロソロ危ないショウタンだ。 この付近も、石仏が多くあるのだろう。地蔵に手を合わせ、病気が進まないように手を合わす。大汗 地図に載る高圧線から地形を確認して歩くが、この付近の山に詳しい越後屋隊リーダーも、真平山のルートは知らないといい、 エーイと途中のソマ道らしいところから小尾根を直登した。標高差は100m程度だ。雑木の中を登るが、案外登りよい |

| 尾根に出て、電波塔マークに行って景色を楽しもうと電波塔に向かうが、西側の電波塔は無くなり、少し行くと真平山の山名板が出た これはおかしい。どう考えてもおかしい。場所を大きく間違えた山名板だった    真平山は751m地点だろうと751m地点に向かう。 真平山は751m地点だろうと751m地点に向かう。途中までミヤコザサで歩きよかったが、小さなコル付近はヤダケのモーレツブッシュ。おまけに倒木、これは参った 何とかブッシュを抜けた。ミヤコザサに変わった、所が、動物の寝屋が本当に10m間隔にでた。 イノシシか鹿だろうが、大きな声を出して人の入った事を動物に知らせた    |

読図でコルに下り貝ヶ平山に向かう。ルートは境界尾根だがこれはひどいブッシュだが、ウンの強い5人は、測量のため刈り取られたコースから、上手く通常登山道に出た   黒線道は軽四なら入れるだろう道だ 通常はこのコルから貝ヶ平山に登るという    黒線道コル 貝ヶ平山取り付き道、谷を道成りに登る |

| 貝ヶ平山山頂は、天理教の山と聞いた。三角点横になにやら祭られている。 見晴らしの無い山だ。この山から貝の化石が出るところがあるらしい    二等三角点の山だ 点の記を少し書いてみよう 等級種別 2等三角点、点名 吐山(はやま) 北緯 34°33′36″.9905 東経135°56′46″.6511 標高821.72 所在地 奈良県山辺郡都祁村大字吐山小字地獄谷1028番の1 選点明治34年6月21日 埋標 明治34年11月10日 |

| コースを知らなければ、三角点からブッシュで香酔山に下るだろうが、案内人がいる 三角点から160mばかし南に下り大きなマークから東に下る。下りきった付近でお昼を楽しみ、登り返して香酔山に向かう    香酔山登りは倒木が多い 山頂は見晴らしも無い単純ピークに山名板がある 従走路まで引き返し後は道成りに歩く。 途中に道標などが出るが、地図は必ず持とう    |

途中で下山分岐を確定しながら登るが、テープが巻かれている 正面に鳥見山が見え出す 正面に鳥見山が見え出すとにかく道成りに歩けば山名道標が出る。 四等三角点、鳥見山が出る。選点は比較的新しい昭和53年5月29日のものだ 異論を唱える気は無いが、三角点は山頂に有るとは限らない、特に四等三角点はその傾向が強い 山頂は少し西側のほうが高かった。  |

| 引き返し、写真の道標が木にくくられた分岐から下った。 入り口は踏み跡も薄いブッシュだが、10mも入ると6尺道が下る 道成りに下ろう。200m北側から下るルートとの出合いで私は少し道を外した ショウタンこっちだよー    直ぐに舗装の林道になり、不動滝の道標が出る。二人は不動滝に向かった  |

| 下ると廃棄された農地が出て、道標にしたがって玉立に下る 棚田が綺麗だったのだろうが、廃棄農地が目立つ    |

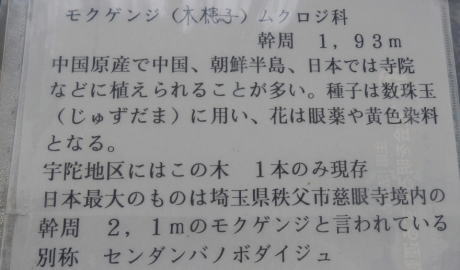

| 道成りに下れば、青龍寺前に出る 青龍寺も古い寺だろう。モクゲンジの木が有るが宇陀付近ではこの一本だけと言う   |

| 戻る |