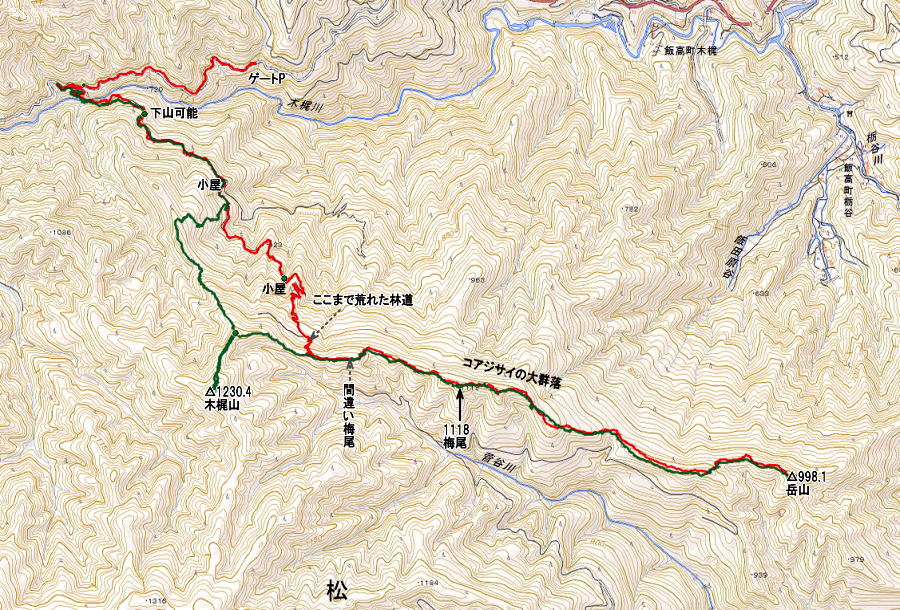

| 台高の支尾根 梅尾、岳山、木梶山 2017/07/03 3人 |

コースタイム 荒神社前ゲート、8:30-木梶川暗部9:02−尾根ツキアゲ10:42-梅尾11:18-岳山12:26 復路 岳山13:12−梅尾14:15-木梶山15:28-分岐15:38-林道16:28−ゲートP17:32 休憩含む総時間約9時間 |

| 昭文社マップ大台ケ原に載る、梅尾、岳山、帝釈山の尾根は訪れる方も少なく、コースは何処から行こうかと悩む所だろう 私も、木梶山には何度かゆくが、尾根続きの梅尾、岳山は未踏だ 比較的ルート取りが易しいであろう木梶林道の枝林道というべき林道から岳山を目指した。 |

木梶林道は何度か最奥まで乗り入れた経験はあるが、今回はお不動様が祀られた駐車場前のゲートが開かずお不動様(木梶不動??)から目的林道に向かう  二つ目のゲート先から木梶川の沢に下る分岐は、鋭角に下ってゆく クネクネと下れば、木梶川を越えて林道のまま登ってゆくが、林道は年々傷み、モウ林道としての利用は無い 直ぐに崩落があり、思い思いに崩落地点を乗り越えるが、たいした問題では無い   |

| 道成りに登れば良いが、林道の分岐点は注意が要る 最初の分岐の右手上に小屋が有るが使用はされていないようだ。  又、下山時は林道の崩落地点を極力避け、短時間で林道に戻るコースを予定していた。 只、林道に下山する地点は、山が削られていない地点でなければ不向きだ。 林道歩き時点でその位置を確認した。 今回下山した地点と、地図に下山可能と記した所が最適だろう       林道の様子を写真で載せてみた。 写真に無いが、道抜け地点などあるが、落ち着いてコースを見れば案外簡単だ 小屋の地点は水が有る。林道分岐点付近の住所は飯高町大字木梶字水呑とあるように水が出る地点が多かった |

| 林道が最後に曲がる地点から直登で尾根を目指す。 標高差60m程度、傾斜はあるが一登りだ  ←ここから直登した ←ここから直登した  尾根ツキアゲ 尾根ツキアゲ尾根に出れば自然林で美しい。 尾根に道跡が感じられ、テープが有るが、間違いも多く自分でコースは確認しよう 驚いたのは、梅尾の位置が滅茶苦茶な位置に書かれているのには驚いた。 マア、間違いが多いと言われる人のものだったが このニセ梅尾の前から、高見山、くろそ山、鎧岳等が美しく見張らせた   間違った梅尾ピーク。 |

今日のコースは、復路が怖い。行きはルンルン美しい尾根にビックリする  梅尾ピークの1118に近づけば、匂い袋のような甘い香りが漂いだした。 それがなんと、コアジサイの大群落地、尾根の北側は植林だが、手入れが有り木々は美しい その下は全てコアジサイ、花はやや遅かったかもしれないが、香りは甘く、同行者もうっとり これだけの群生は知らないと、異口同音に、美しいと声が出る   梅尾は自然林で美しいが見晴らしは無い   |

| マークは打たれているが、慌てない慌てない キッチリとコンパスで納得しながら尾根を進む 巨木や植林は美しい   |

所処で出る急傾斜に、帰りが帰りがと帰路の傾斜をけん制するショウタンに、同行者は直ぐ着くよなんて余裕を見せるが、フー  下りこみ、次が岳山と思い込むショウタンに、モット先と、お叱りを受けながら汗を流す楽しい登山、三人は地図を見るのは登山の楽しみと意見があう仲間だ。 岳山山頂は植林の中、三角点が鎮座する     岳山点の記 等級種別三等三角点 点名 栃谷 北緯34°23′22″.6758 東経136°07′38″.3364 標高998.14 |

| 岳山で30分のロング休憩、瓜にパイナップル、泡茶と帰りたくないごちそうだが、この先の帝釈山へのルートを探るメンバーだ 帰路は少しでも巻こうと体力の無いショウタン、汗は滴る 2.5L のポカリと真水と茶はすでに半分使った。更に風を感じる地点での休憩は多くした。   |

| 梅尾が近づけば、香りがすごい。 コアジサイの香りは優しい香りでそこを動きたくない 3日ほどここで居ます。と言うショウタンに、水は無いよとけん制するメンバーだ   花の事は無知な私に、ショウタンこれは銀ちゃんか金ちゃん違う。 絶滅危惧種の蘭に目が止るメンバーだ 兎に角香りがいい  ニセ梅尾前からの景色(高見山を見る) ニセ梅尾前からの景色(高見山を見る) |

| 帰路を確実に掴み、尾根にツキアゲ地点から、コンパスと地形を確認しながら木梶山を目指す 下山目標分岐にリュックをデポして80mを駆け上がる。     木梶山の山頂は自然林で美しい。 三角点が鎮座する。 この山を中心に読図山行を楽しんだことが懐かしい 平日はほとんど人気が無い山頂だ。 |

| 点の記 等級種別 三等三角点 点名 木梶 北緯34°23′35″.9932 東経136°05′46″.1669 標高1230.38 所在地 |

| デポ地まで下り、ここからは先人が無いのかマークは無かった 別尾根に引き込まれないように、コンパスを数度取り直し、地形を確認しながら下る 小さなピークが出ない?と言うショウタンに、モット下ってその先と地形を確認する仲間、この言い方が大好きな私ですが、時間的にアルバイトは許されない。   目的の小ピークからコンパスを取り、急傾斜の山肌を下る。 アルバイトはダメとけん制する。 少し左手から回り込むほうが下りよいと思っていると、現場での谷は厳しい 方向を変えながら目的尾根に乗ってゆく。経験豊かな三人は納得の尾根だ |

| 間伐材も多いが、動物道を下る。 コンパスは下山地点に合わせピンポイントでの下山だ。 と 測量杭が出て、ソマ道の測量が有った。 これだと、ショウタンは何処に出るかは分からないが、これを下ろうと提案。直ぐに測量杭がなくなったが、道跡は感じる これが道だと分かるには、経験だよねと女言葉が出る仲間。山姥も女なのだ クネクネ曲がるが、コンパスは固定しているから、下山地点を指している 林道が見え出した。 ピタリと下山地点と決めたところに降りたのには楽しい    ここに一巻きのテープを残した。 林道奥に車が入れない場合の木梶山最短ルートが出来た。 只、少しの急傾斜が覚悟だ。 |

木梶川で手を荒い、タオルでぬぐう顔の気持ちよさは最高だ。  木梶林道に出て、下山の無事に山の神に感謝する仲間、しおらしいね 又木梶林道からの数ルートで木梶山に登ってみたい。 無駄な時間は少なかったが、総時間9時間と少々厳しい梅尾、岳山、木梶山変則ルートだった。 |

荒神社前の休憩所から見た木梶山肩付近 |

| 戻る |