| 十津川村 七ツ森と丸尾山 2019/05/07 |

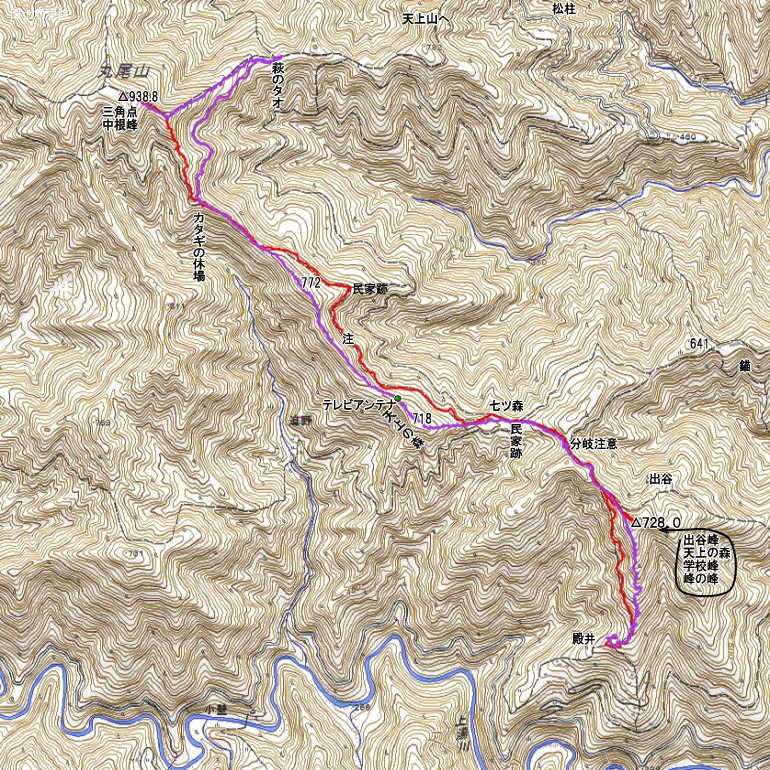

地形図にリンク 往路 09:40〜13:15 復路13:50〜17:15 距離 約10km |

| 龍神街道を初めて歩いたのが2009年、その後牛廻山や冷水嶺やトトロ峠、三本杉と経験したが、其の先は未踏だった 足を痛めて急登や階段を登りにくくなった足だが、此処なら階段も無くフラットで足に優しいコースだろうと十津川村殿井から三角点出谷、七つ森と歩く計画を立てた 山仲間にそんな話をすると、介護登山を言って下さり二人で行けるだけ登ってみよう。最終目的は丸尾山とした |

| 取り付きは天空の村、十津川村殿井からとした 此処に行くには地形図では行きにくい。足の事も有るし車で殿井の車道終点まで登ることにした 時にはグーグルマップが地形図より道を見るのに適していることは確かだ 今回は殿井にはグーグルマップで道検索だ |

| グーグルマップをプリントして持ってこなければ何度かコースを間違ったかもとややこしい道を殿井に向かった 対向はでき難い細い急坂、車道終点に着く、そこが殿井で一軒屋が立つ 丁度、殿井の住人が畑の手入れをしていた   道の終点は車の回転場所だろう、畑の作業主が民家の主と話しかけ、駐車許可を願った 所でアノ綺麗な山々はと里人に聞けば、果無とおっしゃった わー、近くではこんなに綺麗なのだと地形図を見直すバカタレショウタンだ  道を100m程下った階段から取り付き道が有る |

振り返れば果無山脈はメチャ綺麗で遠くから眺を見るショウタンはあまりの綺麗さにしばし呆然となる  |

| しばし景色を楽しみ、道を登れば、古道跡とは言え整備が有り、アラ早速階段が出た これはと思ったが登れば墓地が有り 墓地までの数段で階段は終わりヤレヤレ、山肌の広い道を登ってゆくが足に優しいし、痛みも少ない    |

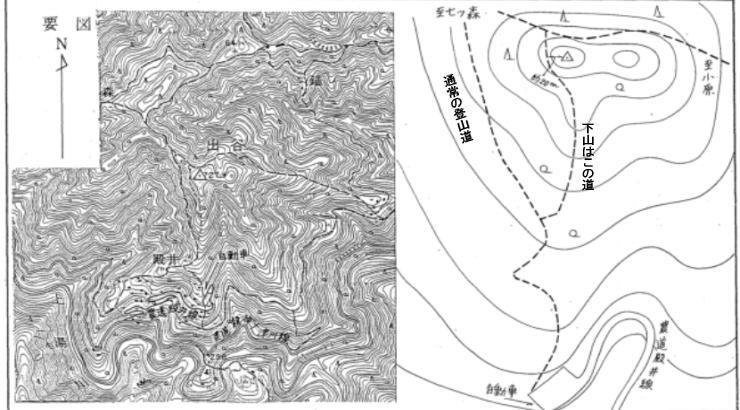

| 第一目的の三角点、出谷に向かうには、地理院の点の記には破線道の上にもう一つ道が有るようで、その道から三角点に行くように記されている そこで、先ず尾根から三角点に向かい、点の記道の存在を確かめるべき尾根中央から三角点に向かった。 尾根下に道が見つかり、其の道が点の記道と分かった 道から三角点に登った     三角点、出谷のピークは昭和61年奥高野エアリアマップには天上の森と記されているが、道終点の家の方は、学校峰と言い、天井の森は七つ森の先だと言う。 最近の奥高野マップの著者のブログでは、出谷峰と記されている 又、この尾根の境界杭は、峰の峰と刻印された杭が打たれていた 山頂の山名板は、出谷の峰、と書かれ点名が記されていた   点の記は、 点名 出谷 北緯33°56′05″.6586 東経135°42′51″.6685 標高728.03 選点日明治36年4月30日 所在地奈良県吉野郡十津川村大字出谷字錨谷奥300−4番地 地元民は学校峰と言うところから尋ねると此処にも学校があった。民家も多くあったと言った |

| 七ツ森に向かう尾根に引き返し、いくつか峰の峰の杭を確かめながら歩いた 小ピークに突き当たる所に架線小屋が出た 生活物資用か、マタマタ山の物資を下ろした物か、架線ケープルは昭和30年頃から40年ごろに多く作られた記憶が有る    初めて開けるところに天上山らしいのが見えた。 このときは自身が無かったが、帰路でコンパス確定をした |

| 道成りに歩けば七ツ森と書かれた標識が出るが字が消えかかりテープに加筆されていた この分岐は初めて出る??と感じる分岐だ。やや不明瞭で注意箇所だ    七ツ森までの間に墓地跡が出た 幾つかの墓が有ったようだが、一基の墓が状態良く残されていた  |

| 道を下りこんでゆけば、正面に崩れた家が出る。 付近に電柱や如何にも建物跡と思われる平地や畑跡を感じた 殿井の住人に聞けば、この付近に七つの森が有ったのでそういったと言ったが、廃屋マニアのページには七つ森は屋号で昔から一軒の民家と書かれている。    道は山裾に伸びてゆくが、倒壊家屋前で道は四方に変則的な分岐する 山でほっこりの児島氏は天上山と丸尾山付近を詳しく探索され記事に残している この分岐に有る道標も消えた字をナゾリ復元したと書かれたページがあった 何箇所か復元していた。  |

| 殿井から尾根に登るとそれは龍神街道だろう 道標もそのように記している 右に山裾を歩けば、道が抜けかけたところも有る。そんな所にトラロープが2〜3ヶ所補助されていた 山でほっこりのページではトレランコースにも成っていると書かれている。安全対策だろうかやや注意の要る危険箇所だった 足に踏ん張りが無くなった今、私には注意箇所だった   全体的には状態の良い古道だ 尾根先カーブの地点でも倒壊家屋が出た 其の手前に地蔵か何かが祭られていた跡があった 倒壊家屋の下には、スズキの80cc?2サイクルバイクが捨て置かれていた 道普請が成されていれば十分バイクは通れるだろうが、帰路に道から落ちたであろうバイクも有ったところから、安全な道ではなかっただろう 家の先で新しい龍神街道と書かれた道標が出た    |

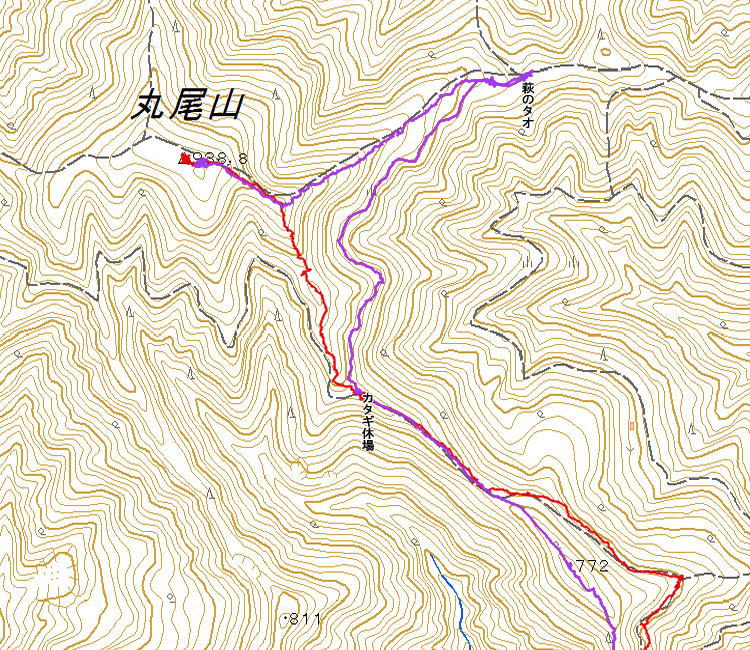

| 此処からは道はよい 一ヶ所現在地を間違って??と成ったが方向には間違いが無い 細い尾根道を登っていけば、児島氏の記事に有るカタギ休場分岐が出た。 地図には無いが、此処で道は分岐する。 児島氏の探索では右手北東の山裾道を廻りこんで天上山ルートで丸尾山に登っている 私は、直登を選んで尾根を直登した   少し登ればトンボ線と網で囲われた立ち入り禁止の道標が出たが、網の外を登った 少しで網囲いはなくなったが、急傾斜で今の私にはこの尾根降りは不向きなほどの傾斜場所が出た   |

| 植林と雑木が混じった広尾根に成り、コンパスで山頂に向かう 地形図では小さなピーク横に三角点が有るように書かれているが、現場では其の様子は無くほぼ平で、三角点位置が山頂に見えた フクロウさんのナメラ氏やご苦労様の看板さんはそこを山頂としていた    三角点名は中根峰ですからそう言う山名時代も有ったのだろう 明治の点の記には竜神街道の名が出る  点の記 三等三角点、中根峰 標高 938.76 緯度33°57′03″.3201 経度135°41′25″.5288 選点明治36年4月30日 |

| 三本杉まで歩けば竜神街道がほぼ繋がるが、足の状態から丸尾山を折り返しとしたが、復路は傾斜が有ると山でほっこりのページの山裾道をカタギの休場に回り込んだ。 広尾根で破線は載るが、道跡はほぼ無い コンパスで方向を確かめながら下るが、方向が変わる尾根分岐箇所は急傾斜だが、此処は踏み跡が濃い 広尾根でコンパスを確実に取った 途中で、ソマ道だろう道が出るが、山裾道の分岐は萩の辻と有る所から、其の道標が出るまで下った やはりそこから山裾道が往路にと伸びていた    道に出たところに道標が有った    山裾道を往路に向かう 少し倒木が切られていた トレランのためか    途中で転落したのだろうか?バイクが山肌に引っかかっていた カタギの休場で一休みだ。ビスタリーを基本に歩くが休憩は少ない。少し休息して帰路ルートを地図から見てみた 山裾道は道普請が有った頃は快適だが、今は急いで歩くに危険なルートだろう 尾根を越えれば近道だしルートも良いはず。道も有るさとカタギの休場から細尾根道を下りこんでから尾根に乗った   細尾根道 細尾根道 |

此処から尾根に載ればやはり道は有った 此処から尾根に載ればやはり道は有った  単車や自転車は不向きだったしアップダウンも有る。歩行なら尾根が絶対に早い、踏み跡が濃いところから歩行では尾根は利用されていたのだろう 単車や自転車は不向きだったしアップダウンも有る。歩行なら尾根が絶対に早い、踏み跡が濃いところから歩行では尾根は利用されていたのだろう最初の772m測量点を確定して、712m地点も確定した 途中にテレビアンテナ設備が出る ケーブルは無視しないと方向が違う方向に下る 712m地点は広尾根で踏み跡は薄い、確実に七ツ森にコンパスを取った    七ツ森倒壊民家跡上は、鉄柱電柱があり近代まで民家が有ったようだ 広い耕作地か民家跡だろう    |

| 倒壊民家の七ツ森に下るが、まだ取水したような谷は見当たらない 高野山の水ヶ峰の用に尾根に水が出たのだろうか??何処かに井戸が掘られているのだろうかと注意深く見たが、水の出る谷は無かった 何処かに水場が有るのだろう。又の機会に探索も面白いだろうな    この道 この道倒壊民家前で尾根に登るように道を取る 左手道は遠回りになってしまう。 |

| 墓地上を通り、架線小屋を過ぎ峰の峰杭を伝い、三角点出谷に再度登ってゆくと、その下に道跡が続く 架線小屋に出るまでに天上山と釈迦ヶ峰、大日山が姿を見せた  |

| 三角点ピーク下道を下った マタマタ想像だが、荷車道が開かれるまではこの道が主だったのだろうか 点の記に書かれた所から古いものだろう 途中で一ヶ所不明瞭な所が有るが、道跡はシッカリと有る    猪囲い網が出れば往路に出て直ぐに墓地だ 一軒屋上から果無山脈はメチャ美しい もう一度、虎ヶ峰辺りから縦走してみたいが、テントが担げる足に戻るだろうか 希望は捨てずに山を楽しもう   |

駐車させていただいたお礼を述べに民家に行けば若い奥様は愛想よく受け答えてくださった |

|

| 戻る |