| 紀泉高原 西谷の池から旧師範学校訓練校舎跡、懴法ヶ岳 2023/06/05 二人 |

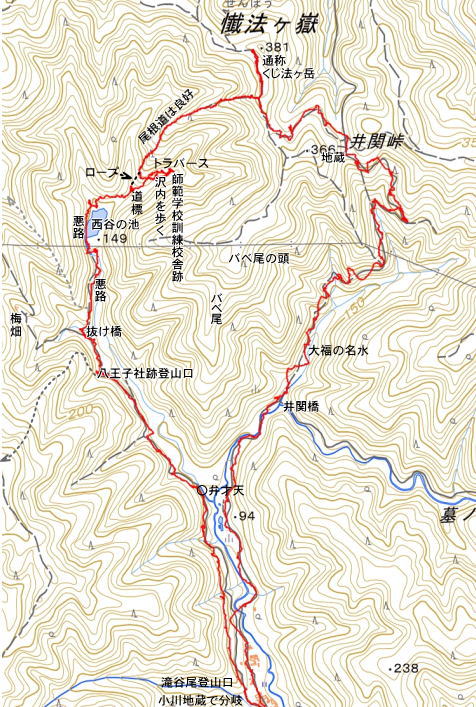

10.4㎞、5時間40分 大関橋から小川地蔵の分岐、割谷林道、八王子社跡登山口、崩落の橋、西谷の池、師範学校訓練校舎跡、懴法ヶ岳と登りました コース的には紀泉高原で一番荒れたコースかも知れませんが一事は人気の健脚コースでした 途中の橋が崩落してから、釣り人や登山者が行きにくくなり、あっと言う間に道は荒れだした 一時は営林署もコース道標を設置したが、現在はコースは通行止めとされている マア、自己責任で利用すれば、ブッシュも藪を漕ぐことなどない小さな倒木を越える程度です 崩落個所は極一部です。私的には面白いコースですが、紙地図、GPS、コンパスなど使える方に限るコースでしょう |

大関橋Pは軽く整備が有り車は止め良くなりました 所が2号台風の大雨で、彼方此方に痛みが有るようです 大関橋から鉄塔道、直川道、青少年の森コースでは、駐車場の真上の用水路が抜け通れないとか 又、林道墓の谷線も通行止めらしい 行者堂参詣の若いお母さん方が行けないかったと駐車場に戻り、直川観音に参詣に行くと言っていた で 私達はコースは状態は不明ですが、二人は朝から所用を済ませ遅いスタートです    テイカカズラや名知らずの花を見ながら割谷分岐の小川地蔵から林道に入ります 直ぐに滝谷尾登山口や滝谷地蔵下、割谷弁才天分岐と林道を歩き、八王子社跡登山口に向かいます    少し林道を水が越えた所も有りましたが、この道はいつもこの程度の痛みが出ます 八王子登山口から道標に従って右手に入る所から道は傷みだします 続いて傷んでいますが道標が出ます   その先で橋が抜け落ちていますが、手摺と簡易な階段で川に降りられます   上からと下から見た写真 上からと下から見た写真川を渡渉して登れば林道が出ます 少し生えこみゴロ石も有りますが通れます 道成に行けば小屋が出る所が栗畑と言う通称の所です 沢に下ると渡渉して正面から荒れた道を登る 左手には行者の滝が有りますが普段は水は無いから滝です    渡渉正面に小さなテープが有ります これが道と思う岩の所を登ってゆけば堰堤に出て鉄梯子が見えます    鉄梯子を登ってトラバースも良いが堰堤に水が流れていなければ堰堤登りもいいのかな 真ん中に簡易ロープが張られていますが、始点は全然信頼が無い飾りのカラビナでとめています    私なら絶対に利用はしません 堰堤の西側、左手に登れば道を感じます 一応倒木は撤去されていますしテープなどありますが、営林署は通行止めです 池の周りを通る道が有りましたが、池尻の三角州に下ります 目印は旧鉄塔管理道の道標です 下れば池尻に出ます    山裾にテープ等見付けて谷を目指します 一か所1.3m程度道が抜けて降りにくいです。 下に降り山裾を歩きます    堰堤が見えればその上が三角州で正面でしょうか、山裾に営林署の看板が出ます 国有林案内マップですね その裏上を見ればロープが見えます 縦走路に直登するコースですが道が出るまでは道では有りません 師範学校跡までは道は無くなりました 右手の谷の小沢を登ります 少し倒木が有り、潜り歩けば沢は歩けます(この日は少し水が出ていた)    こんな山奥に旧師範学校の先生に成る訓練場所を開くとは今から考えられません 実際に私の花先生の叔父がこの場所で訓練を受けたとか 根性優先の時代でしたからね    残るのは石積みと瓦の欠片ですが、コースが開かれていたころは大福山や雲山峰あたりまで走りあがったのでしょうね 最近行ってはいませんが、伊太祁曽神社(木の神様)の分社も有ります 奥地とは思えないいろんなものが有ったのでしょうね ここから縦走路には2コースありましたが、右の和歌山市消防局の看板後ろにトラバース道が有りました 今はほぼ道は消えロープのみが残ります 慎重に歩き尾根芯を掴めば、そこに下の営林署看板から登る補助ロープが有ります 尾根芯には解りよく道は残っています 縦走路出合には通行止めの看板が有りますが、尾根は昔と変わりは有りません      尾根は急傾斜ですが危険個所は有りませんでした 途中の石積みは国旗掲揚台の跡とか聞きましたが場所が違うかもしれません 縦走路に出ます    縦走路から地形図懴法ヶ岳に出ます 西峰、東峰などとややこしく名前を付けられましたが、私達里人はくじ法ヶ岳と親しんどいました 近代まで書き物が無かった口伝の修験道です 文字は当て字で籤法ヶ岳としていましたが、何時からこうなったか、マア何処かの本にでも書いているのでしょうが 里人が呼ぶくじ法ヶ岳はまぎれも無い通称です  |

| 遅い昼食を済ませ井関峠から鹿路坂を下ります 鹿路坂も通称です この名はほぼ消えかかっていますが、私が聞き及んだ西川翁、生誕110年?程の方の話です    井関峠東屋、井関地蔵と下ります 鹿路坂も途中の斜面が崩れてから整備が無くなりました ゴロ石の多い道ですが通行には問題は有りません 今回の大雨で少し痛みが出ました 崩落地の整備道もひびが入っていましたが通行は可能でした   道の様子    大福の名水は西川翁が83歳の時に一度も水は枯れた事が無いとおっしゃっていた 水量は略年間同じ程度出ています 新しく出来た小さな橋も流されずに済みました 墓の谷林道はあわや流されそうな状態でしたが無事です 井関橋はコンクリート作りの橋です    小さなマンネングサはヒメレンゲと間違いそうです 四時に帰宅の計画でした 何とか間に合いました |

| 戻る |