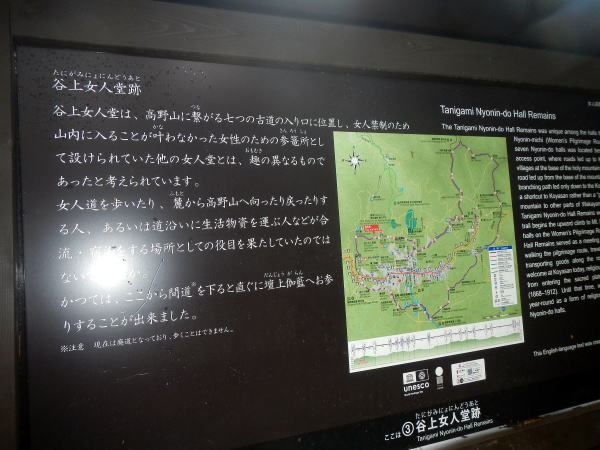

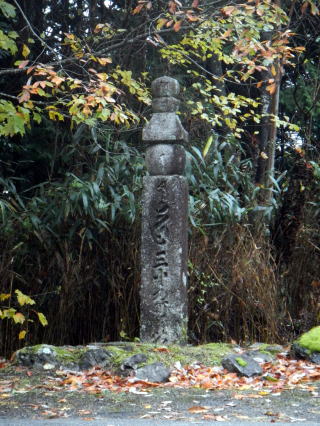

谷上女人堂跡は、かつて女人道上にあった女人堂の中では独特なものです。他の7つの女人堂は、「入口」、または高野山のふもとや、その先の町や村からこの聖山へとつながる、接続道の横に位置していました。しかし、山麓からは、この場所へ登る道がありませんでした。ここでは、高野山(英語では高野山の高原の部分と表現)へ下る分岐しかなく、聖山を和歌山の他の場所とつなぐ「入口」というよりは、高野山への近道となっていました。谷上女人堂跡は、弁天岳を登って行く山道が始まる場所の近くにあり、ここは弘法大師(空海と知られ、774-835)が高野山を開いて間もない頃に祀った弁才天という女神に捧げられた場所です。

他の女人道にある女人堂のように、谷上女人堂跡は、巡礼道として歩いたり、高野山へ向ったり戻ったりする人、あるいは道沿いに物資を運ぶ人、これらの人々が合流・宿泊をする場所の役目を果たしていました。現在では、高野山へは誰でも入ることができますが、明治時代(1868-1912)以前には、厳しい宗教の戒律によって、女性は聖山へ入ることを禁止されていました。この時代までは、年間を通して、女性は巡礼として、この道を歩き、女人堂に滞在することがよくありました。

国土交通省記紀伊細川からは参詣と言うより物資輸送の道だったのだろうか?

又晴れた日にでも最短で入れるだろうコースで山内に入ってみたい

当時は植林が緑化だったのか

当時は植林が緑化だったのか